『梅はその日の難逃れ』

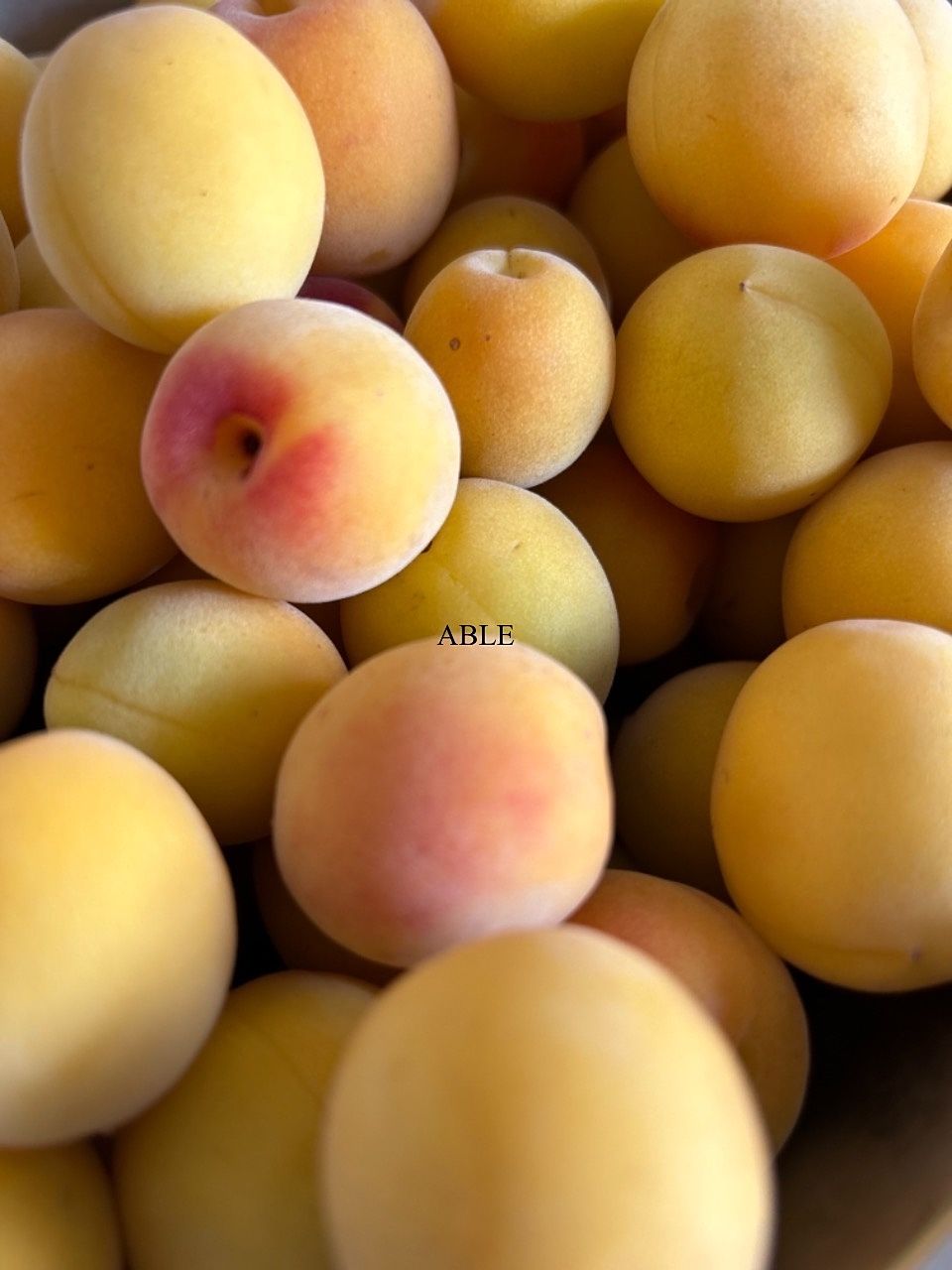

今年は自家製の白梅干しをつくりました!「すっぱくて、しょっぱい」昔ながらの梅干しです。

梅干しの歌

調べによると、「梅干しの歌」は1910年(明治43年)発行の『尋常小学校読本 巻五』で発表された七五調の韻文。

梅の木に花が咲き実が成り、漬けられて梅干しになるまでを描写しています。

当時はメロディが付けられてなかったそうです。(世界の民謡・童謡より引用)

私が今回梅干しを漬けてみようと思ったきっかけは、祖母の口ずさんでいた歌を思い出したからです。(手遊び歌でした)

梅干しという身近にある食べ物の人生を歌ったこの曲は、今となっては梅干しを食べるたびに思い出します♪

歌詞

二月三月花ざかり、

うぐいす鳴いた春の日の

たのしい時もゆめのうち。

五月六月実がなれば、

枝からふるいおとされて、

きんじょの町へ持ち出され、

何升何合はかり売り。

もとよりすっぱいこのからだ、

塩につかってからくなり、

しそにそまって赤くなり、

七月八月あついころ、

三日三ばんの土用ぼし、

思えばつらいことばかり、

それもよのため、人のため。

しわはよってもわかい気で、

小さい君らのなかま入り、

うんどう会にもついて行く。

ましていくさのその時は、

なくてはならぬこのわたし。

(繰り返し)

....................................................

いかがでしょうか?

なんとなく「梅干し」に親近感がわく歌詞ですね。

祖母から「手遊び歌」として教わりました。

その昔、小学生の子どもたちが楽しく歌っていた光景が浮かんできて…今の子供達にも伝われば良いなあと思いました。

調べると歌詞や曲が変更されながらも、みんなのうたで「ウメボシジンセイ」として放送されたそうですし、他では「梅干し体操」もあるそうで、今でもこの歌が存在して嬉しいです。♪

梅はその日の難逃れ

このことわざは、昔旅人がその土地特有の熱病や風土病にかからないように、梅干しを食べていたことに由来するそうです。

平安時代の頃から万能薬としての梅干し。

保存性もあり、持ち歩けるのでとても重要なものとして扱われてきたようです。

「梅干し」の歴史をたどると梅干し作りは少し手間がかかりますが、面倒なこととは思わなくなりました。

「梅はその日の難逃れ」とは

梅干しを朝に食べておけば、いろいろな意味で多少の難を逃れることができるということ。

とても体に良さそう!

良いそうです。

暑い今時期の熱中症対策にも。

昔ながらの白梅干し。(シソには漬けない梅干しです)

味見をしたら…すごく、しょっぱい、すっぱい!

毎日、食べようと思います。

関連した記事を読む

- 2024/09/20

- 2024/09/10

- 2024/09/03

- 2024/08/23